Moyen-Age, La fabrication d’un manuscrit -Middle Ages, The manufacturing of a manuscript

(Chapelle Cité médiévale Puy du Fou)

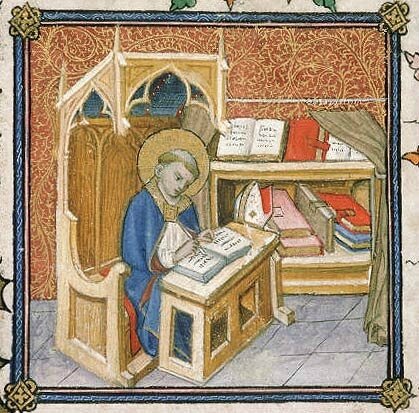

Pendant le Haut Moyen Âge et la Période Romane, c’est-à-dire du VIIIe au XIIe siècle, les ateliers sont essentiellement monastiques.

La réalisation d’un manuscrit est le plus souvent localisée au sein d’un scriptorium monastique ou épiscopal où travaillent en équipe scribes et enlumineurs, clercs comme laïcs, sous la houlette d’un chef d’atelier qui distribue, contrôle et parfois corrige le travail effectué.

(scriptorium moine abbaye de Nieul sur L' Autize)

Chaque scribe réalisait en moyenne trois feuillets par jour.

(Scriptorium Abbaye de Maillezais)

Le mot manuscrit vient du latin : manus (main) et scribere (écrire), ou latin manuscriptus, ou « écrit à la main ». Les ateliers de copies ou scriptoria, sont les principaux centres de production jusqu’au XIIe siècle.

Jusqu'au XIVe siècle, le texte est écrit sur une peau de moutons de chèvres et de veau appelée parchemin

(Un parchemin le texte est écrit sur une peau de moutons de chèvres et de veau Cité Médiévale de Provins)

Le parchemin a été inventé au IIème Siècle avant J-C dans la ville de Pergame en Asie Mineure. Succédant au papyrus, principal médium de l'écriture en Occident jusqu'au VIIe siècle, le parchemin a été abondamment utilisé durant tout le Moyen Âge pour les manuscrits et les chartes, jusqu'à ce qu'il soit à son tour détrôné par le papier.

Pour faire un manuscrit sur un parchemin :

- on nettoie la peau dans un bain de chaux ce qui s'appelle le chaulage.

– on retire les poils ou la laine à l'aide d'un outil appelé «peloir».

– Le côté chair est gratté ce qui s’appelle « l'écharnage ».

– La peau est tendue sur une herse de tension.

– La peau est saupoudrée de craie (Pierre, ou craie blanche, réduite en poudre très fine, dont les mégissiers se servent pour la préparation du parchemin.), le groison, pour éviter que le parchemin ne boive l'encre ce qui s'appelle le groisonnage.

Parmi ceux qui travaillent le cuir : tanneurs ou mégissiers, le parcheminier fournit le principal support de l’écriture, le matériau de certains instruments de musique et de divers petits objets.

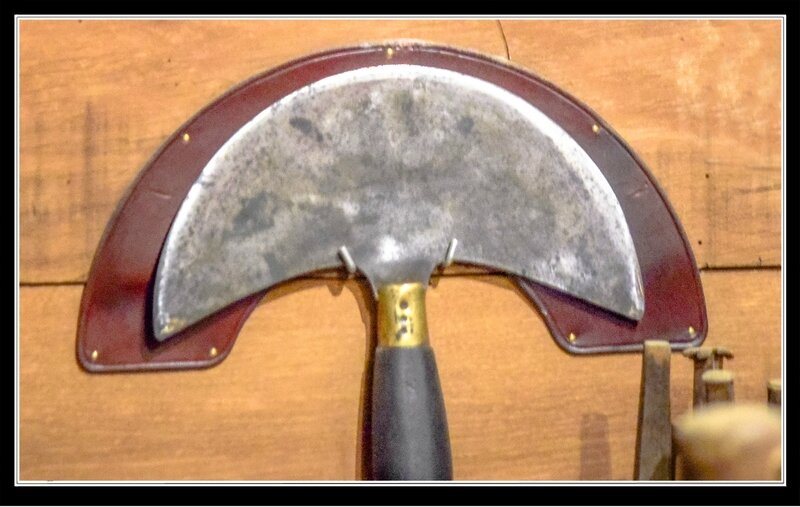

Pour fabriquer le cahier, élément fondamental du manuscrit médiéval, les artisans commençaient par découper le parchemin en plusieurs feuillets, ce qu'il faisait avec un rasorium ou une novacula (rasoir, couteau), ou, plus spécialement, le lunellarium, un couteau courbe, qui tire son nom de sa forme en demi-lune, caractéristique depuis l'antiquité.

(le lunellarium, un couteau courbe Puy du Fou)

La réglure

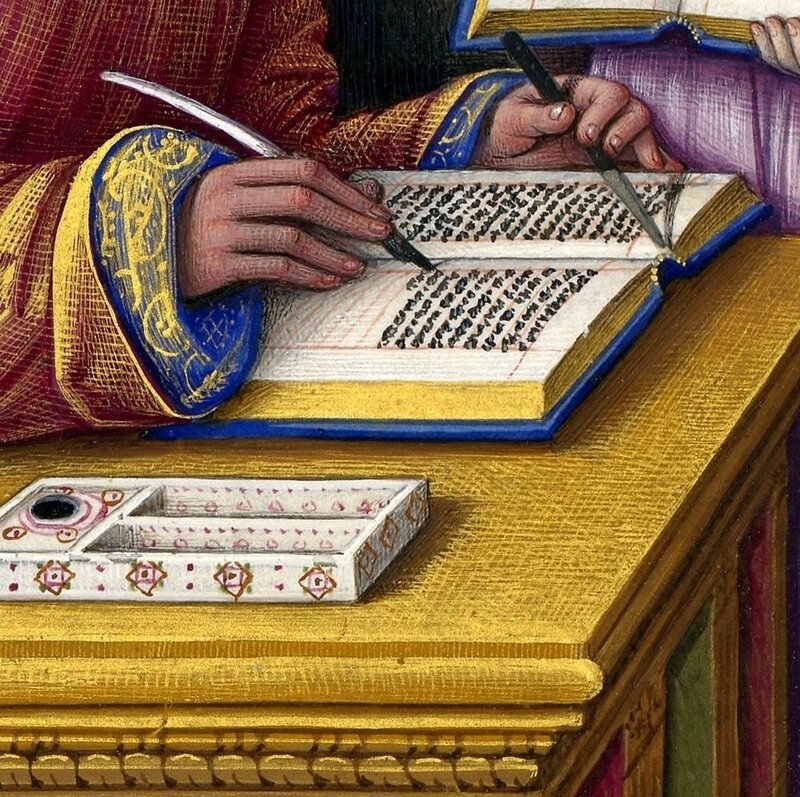

Avant le travail d’écriture, les feuillets du manuscrit recevaient ce qu'on appelle la réglure, c'est-à-dire un ensemble de lignes déterminant la surface écrite.

(René d'Anjou Livre du cœur d'Amour épris - Miniature du Livre Barthélemy d'Eyck)

Pour écrire, il utilise soit un calame, c'est-à-dire un roseau taillé en pointe, soit une plume d’oiseau.

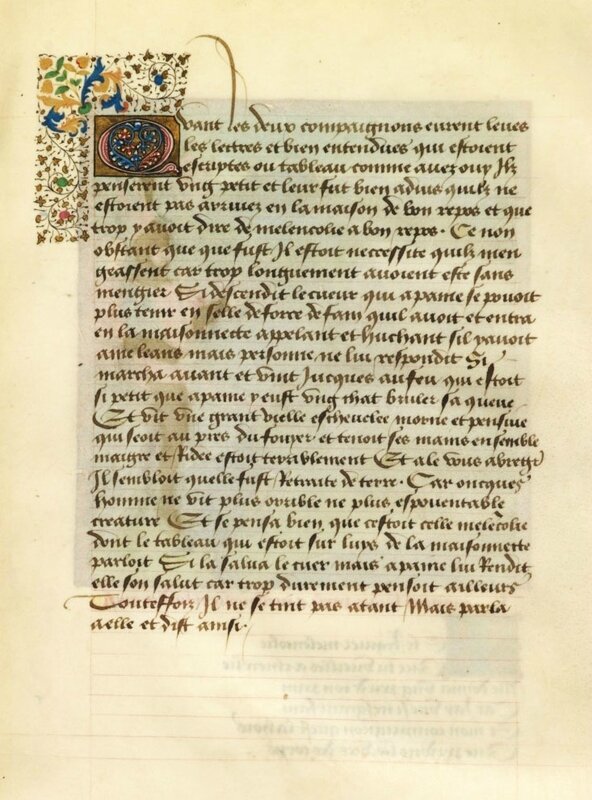

Bien que connu depuis le XIIIe siècle, ce n'est qu'au XIXe siècle que le terme enluminure est définitivement utilisé pour désigner les riches ornementations colorées et dorées illustrant un texte généralement manuscrit.

(Cité Médiéval Puy du Fou)

Il s'agit de mettre en couleur un dessin avec des pigments que l'on aura préparé auparavant.

Les termes de «miniature» ou d'«enluminure» sont fréquemment employés pour désigner (au sens large), la représentation d'une scène ou d'un personnage dans un espace indépendant de l'initiale (décoration peinte dans les livres).

(Manuscrit Recueil de contes et légendes de la la Compagnie de la Lune d'Ambre - Abbaye Nieul sur l'Autize)

«miniature» provient de l'italien «miniatura», du verbe latin »miniare», c'est-à-dire «enduire de minium»

Scribe et outils de l'illuminateur au Moyen Age

Il utilisait d'abord un couteau pour maintenir l'ouvrage ouvert sur l'écritoire.

Le plus souvent il était tenu de la main gauche tandis que le calame ou la plume était tenue de l'autre main.

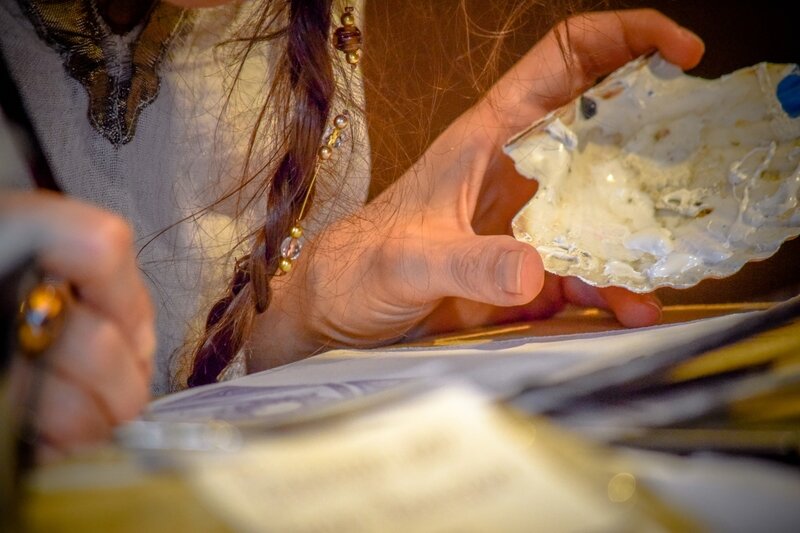

Les coquilles d'huître, de moules, de Saint-Jacques forment les récipients naturels marins que les peintres utilisent pour fabriquer et conserver leurs couleurs. (pectus massimus)

- Le stylet il est en bronze ou en fer en os ou ivoire

- Le pinceau apparut en chine 200 ans avant J-C

- Le Calame

- Plume d’oie

Le scribe calligraphie le texte à l’aide d’encres, principalement noires, réalisées à partir de noir de fumée ou de noix de galle (parasite du chêne).

L’encre rouge est réservée aux titres. L’habitude d’écrire les titres en rouge a donné son nom aux

« rubriques » venant du latin ruber qui signifie rouge.

L’encre rouge est le plus souvent un oxyde de plomb appelé minium. Selon Théophrase, le minium fut découvert quatre-vingt-dix ans avant l’archontat de Praxibule (c’est-à-dire vers 349 de Rome) par Callias d’Athènes, qui primitivement espérait convertir en or ce sable rouge qu’il trouvait dans les mines d’argent : telle fut l’origine du minium.

Pline explique que le blanc de plomb était chauffé et brassé jusqu'au changement de couleur. Ce pigment a été utilisé pour imiter le cinabre.

Les autres couleurs sont minérales, extraites d'insectes ou bien fabriquées avec des plantes tinctoriales.

(safran pour le jaune...), de minéraux (lapis-lazuli, pierre précieuse bleue ; craie pour le blanc…) ou d’animaux (rouge cochenille ; murex pourpre…),

mélangés à des liants (blanc d’œuf, gomme arabique, colle de parchemin…) et à des conservateurs (huile essentielle de clou de girofle, vinaigre d’alcool…).

La feuille d’or, extrêmement fine et légère, est découpée puis appliquée à l’aide d’un pinceau large appelé « palette » sur les parties à dorer enduites d’une matière collante appelée « assiette ».

La reliure

Enfin les cahiers sont cousus ensemble, les plats de bois sont fixés sur les nerfs de couture et l'ensemble est protégé par une couvrure de peau de truie, de chèvre, de mouton ou même de cervidé. La reliure est parfois décorée, notamment par estampage à froid de petits fers juxtaposés. Les livres précieux du culte peuvent être dotés de reliures comportant des ivoires et de l'orfèvrerie.

Les cahiers ainsi assemblés (parfois appelés "corpus") sont mis sous presse (torcular) avant d'être cousus ensemble (ligare) généralement sur des nerfs (corigia). Les nerfs sont des bandes de cuir que l'on tend perpendiculairement au dos de l'ouvrage et que l'on fixe, par des entailles (le "chant"), à des ais de bois (asseres, asseres querni pour Matthieu Paris, mais aussi tabula, postis) et enfin, que l'on bloque par une cheville.

Le haut et le bas des cahiers sont maintenus et protégés par une couture supplémentaire en cuir tressé ou en fils brodés, la "tranchefile", parfois recouverte d’une languette de peau, la "coiffe"

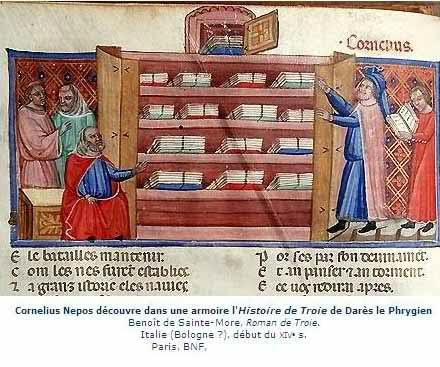

On regardait alors les monastères qui n’avait pas eu de bibliothèque comme un camp de soldats sans réserve d'armes : c'est ainsi que s'exprimait Godefroy de Sainte-Barbe au XIIe siècle. Claustrum sine armario, castrum sine armamentario. (L'Armarium - latin pour armoire)

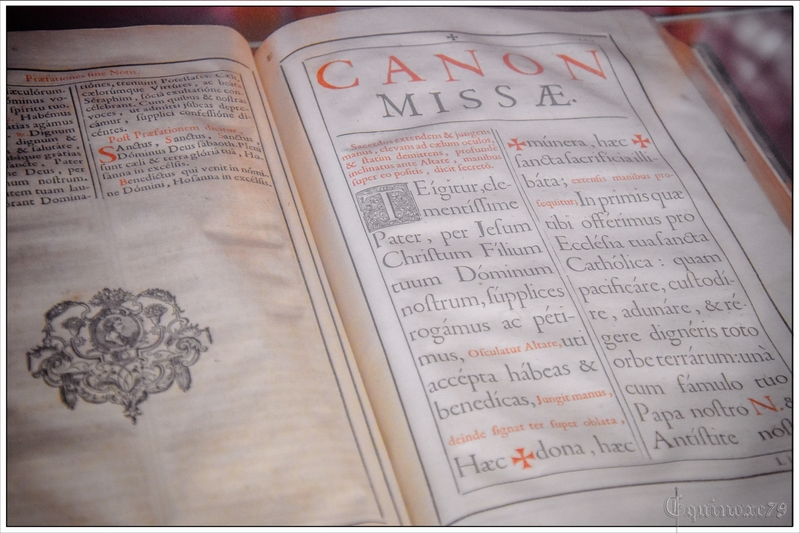

(missel Angevin offert à la paroisse de St Florent le Vieil- Mont Glonne)

P: Te igitur clementissime Pater, per Jesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, uti accepta habeas, et benedicas haec † dona, haec † munera, haec † sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua sancta Catholica; quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum: una cum famulo tuo Papa nostro N. et Antistite nostro N. et omnibus orthodoxis, atque Catholicae et Apostolicae fidei cultoribus.

P: Père très clément, Vous vers Qui montent nos louanges, nous Vous prions humblement et nous Vous supplions, par Jésus Christ, Votre Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces†dons, ces† présents, ces†offrandes saintes et sans taches . Nous Vous les présentons avant tout, pour Votre sainte Eglise catholique : daignez lui donner la paix, la protéger, la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre en communion avec Votre serviteur notre Pape N. , notre Evêque N. , l'ensemble des évêques, des prêtres et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique et apostolique.

==> l'enluminure du latin illuminare, Un métier précieux du patrimoine de France

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F64%2F1403127%2F134371382_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F21%2F1403127%2F134345448_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F70%2F1403127%2F134074627_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F43%2F77%2F1403127%2F133469623_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F1403127%2F117230027_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F50%2F1403127%2F116970300_o.jpg)