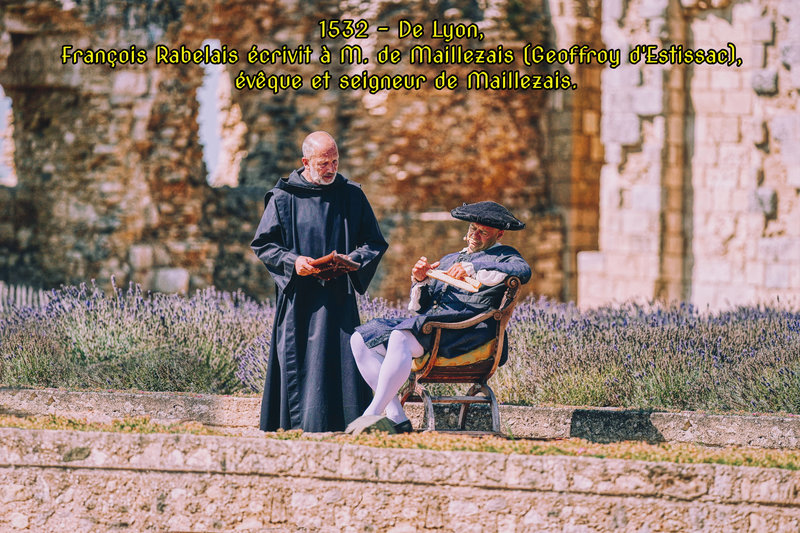

1532 - De Lyon, François Rabelais écrivit à M. de Maillezais (Geoffroy d'Estissac), évêque et seigneur de Maillezais.

Vers 1525, rebuté par les ennuis du cloître et séduit par la protection que lui promirent quelques personnes de qualité charmées de son esprit vif et de son humeur bouffonne, Rabelaisse décida à quitter son couvent.

Par l'entremise de ceux qui l'avaient engagé à agir de la sorte, il obtint du pape Clément VII la permission de passer de l'ordre de Saint-François à celui de Saint-Benoît, au monastère de Maillezais, en Poitou, où probablement il commença la composition de son premier livre, intitulé Gargantua.

M. de Maillezais (Geoffroy d'Estissac), évêque et seigneur de Maillezais, qui ne fut sans doute pas étranger à l'événement qui vient d'être rapporté, prit Rabelais en affection dès qu'il fut à son nouveau couvent, puis l'admit dans son intimité et le chargea bientôt de plusieurs affaires importantes relatives à l'évêché. Mais malgré les avantages et les agréments que cette position devait procurer à Rabelais, la règle du cloître, à laquelle le désordonné bénédictin était forcé de se soumettre, lui pesa tellement, qu'un beau jour, le moine Rabelais déposa l'habit régulier et, au grand scandale de l'Église, prit celui de prêtre séculier.

Ainsi émancipé, il parcourut assez longtemps la France, et vint enfin se fixer à Montpellier, où il prit tous ses degrés à l'université de cette ville, et se mit à exercer et à enseigner la médecine, en 1531.

L'année suivante, il s'établit à Lyon, où il continua d'exercer sa double profession, et c'est de cette ville qu'il écrivit une lettre latine à l'évêque de Maillezais, dans laquelle il lui donne des détails curieux sur les travaux auxquels il s'était livré pendant son séjour à Montpellier.

« Illustre évêque, lui écrit-il, lorsque l'année dernière j'expliquais à Montpellier, devant un nombreux auditoire, les aphorismes d'Hippocrate et ensuite l'art médical de Galien, je remarquai plusieurs passages des textes dont les interprétations ne me satisfaisaient pas complètement.

Ayant comparé les différentes traductions avec un exemplaire grec fort ancien et très-élégamment écrit en lettres ioniques, je découvris que les traducteurs avaient omis beaucoup de passages, en avaient ajouté d'étrangers et de faux : que quelques-uns n'étaient pas assez énergiquement rendus, et qu'enfin un grand nombre étaient bien plutôt détournés de leur sens que traduits. Si, en toute occasion, ces fautes sont blâmables, elles deviennent des crimes dans les livres des médecins, où le plus petit mot ajouté ou retranché, que dis-je? où le moindre accent placé devant ou derrière, peut faire donner la mort à des milliers d'hommes » (1)

François Rabelais, 1483-1553 ; par M. Delécluze

Oeuvres de Rabelais. Texte collationné sur les éditions originales avec une vie de l'auteur, des notes et un glossaire [par Louis Moland]. Illustrations de Gustave Doré.... Tome 2

==> Liste des Abbés de l’abbaye de Maillezais

(1) Ceux de nos lecteurs qui entendent le latin ne seront sans doute pas fâchés de savoir comment Rabelais écrivait en cette langue. Voici le texte de la lettre :

EPISTOLA NUNCUPATORIA

APHORISMORUM HIPPOCRATIS

Lyon. Seb. Gryph., 1543, in-18

CLARISSIMO DOCTISSIMOQUE VIRO

D. GOTEFREDO AB ESTISSACO

MALLEACENSI EPISCOP.

FRANC. RAB. MEDICUS

S.P.D.

Quum anno superiore Monspessuli aphorismos Hippocratis, & deinceps Galeni artem medicam frequenti auditorio publice enarrarem, antistes clarissime, annotaveram loca aliquot in quibus interpretes mihi non admodum satisfaciebant.

Collatis enim eorum traductionibus cum exemplari graecanico, quod, praeter ea quae vulgo circumferuntur, habebam vetustissimum, literisque Ionicis elegantissime, castigatissimeque exaratum, comperi illos quam plurima omisisse, quaedam exotica & notha adjecisse, quaedam minus expressisse, non pauca invertisse verius quam vertisse.

Id quod si usquam alibi vitio verti solet, est etiam in medicorum libris piaculare.

In quibus vocula unica, vel addita, vel expuncta, quin & apiculus inversus, aut praepostere adscriptus, multa hominum millia haud raro neci dédit.

Neque vero haec a me eo dici putes, velim, ut viros bene de literis meritos suggillem, .

Nam eorum laboribus & plurimum deberi arbitror, & me non leviter profecisse agnosco.

Sed sicubi ab eis erratum est, culpam totam in codices quos sequebantur, eisdem naevis inustos rejiciendam censeo.

Annotatiunculas itaque illas Sebastianus Gryphius chalcographus ad unguem consummatus & perpolitus, cum nuper inter schedas meas vidisset, jamdiuque in animo haberet priscorum medicorum libros ea quae in ceteris utitur diligentia, cui vix sequiparabilem reperias, typis excudere, contendit a me multis verbis ut eas sinerem in communem studiosorum utilitatem exire.

Nec difficile fuit impetrare quod ipse alioqui ultro daturus eram.

Si demum laboriosum fuit, quod quae privatim nullo unquam edendi consilio mihi excerpseram, ea sic describi flagitabat ut libro adscribi, eoque in enchiridii formam redacto possint.

Minus enim laboris nec plusculum fortasse negotii fuisset, omnia ab integro latine reddere.

Sic quia libro ipso erant quae annotaveram altero tanto prolixiora, ne liber ipse deformiter excresceret, visum est loca duntaxat, veluti per transennam, indicare, in quibus Graeci codices adeundi jure essent.

Hic non dicam qua ratione adductus sim, id quicquid est laboris, tibi ut dicarem.

Tibi enim jure debetur quicquid efficere opéra mea potest : qui me sic tua benignitate usque fovisti ut quocunque oculos circumferam munificentiae tuae sensibus meis obversetur.

Qui sic pontificiae dignitatis ad quam omnibus senatus populique Pictonici suffragiis assumptus es, munia orbis, ut in te, tanquam in celebri illo Polycleti canone, nostrates episcopi absolutissimum probitatis, modestise, humanitatis exemplar, veramque illam virtutis ideam habeant, in quam contuentes, aut ad propositum sibi speculum se, moresque suos componant, aut (quod ait Persius) virtutem videant, intabescantque relicta. Boni itaque omnia Consule, & me (quod facis) ama.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F64%2F1403127%2F134371382_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F21%2F1403127%2F134345448_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F70%2F1403127%2F134074627_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F43%2F77%2F1403127%2F133469623_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F1403127%2F117230027_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F50%2F1403127%2F116970300_o.jpg)