L'abbaye de Saint Michel en l'Herm

L'abbaye de Saint-Michel-en-l'Herm (632-1789) ABBAYE ROYALE

1 place de l'Abbaye 85580 SAINT-MICHEL-EN-L'HERM

L’abbaye de Saint-Michel, in Eremo, a été fondée en 682 sur l’îlot calcaire de « vieux-Condet » dans le Golfe des Pictons,, au confluent du Lay et de la Sévre Niortaise, à l’initiative d’Ansoald (674-696), évêque de Poitiers, par treize moines venus d’Hério, Noirmoutier, monastère fondé lui-même en 677 par Saint-Philibert. Elle est, après Noirmoutier, la seconde fondation monastique du Bas-Poitou, avant Notre-Dame de Luçon en 687 et Saint-Pierre de Maillezais en 989 et 1010.

Sanctus Michael in Eremo ou Saint- Michel du Désert, le nom de l' Abbaye dédiée à l'archange Saint Michel terrassant le dragon; l'Herm trouve sa racine dans le mot grec eremos qui signifie : Désert et qui donne également le mot « ermite ».

Michel Rouche publie une carte des monastères insulaires, de type celtique, dans l’Atlantique ; le nom de l’île de Saint-Michel-en-l’Herm y figure avec en dessous le petit cercle pointé indiquant ces monastères. Jean-Luc Sarrazin, traitant de l’épanouissement de la vie religieuse, écrit : « Dès le VIIe siècle, les îles situées au large de la côte vendéenne avaient vu s’implanter un monachisme de type celtique. » Il poursuit en disant que ce premier monachisme était fortement influencé par les Irlandais.

C’est Saint-Philibert, grand propagateur de la vie monastique, fondateur des abbayes de Jumièges en 654 et de Noirmoutier en 677, qui avait décidé, ou au moins inspiré, la fondation de l’abbaye de Saint-Michel en y envoyant, en 682, des moines de son abbaye de Noirmoutier.

Philibert avait visité plusieurs monastères de saint-Colomban, probablement celui de Luxeuil, établi vers 590, que ce dernier avait gouverné pendant vingt-cinq ans. Ses visites ont dû quelque peu influencer sa propre spiritualité et celle de ses moines de Noirmoutier et cette règle celtico-colombanienne (celle de Colomban) était très austère, mais influente ; elle a dû être observée par les moines de Saint-Michel pendant 135 ans, de 682 à 817.

C’est à cette date que la règle bénédictine est introduite à Saint-Michel par Arnoux, abbé d’Hério. Ce premier monastère connait une grande prospérité de 170 ans de ferveur religieuse. Ses établissement couvrent la vallée du Lay ainsi que le Bocage et déjà peut-être l’Aunis sous la rive gauche de la Sèvre. Louis Brochet, dans son histoire de l’abbaye, ne cite pour l’Aunis que Châtelaillon et l’île de Ré, sans aucune précision, parmi les dépendances établies, semble-t-il, du temps de cette première abbaye. Le monastère de Saint-Michel connaitra au cours de sa longue durée (682-1792) de nombreuses vicissitudes et de nombreux malheurs ; après deux siècles de prospérité et de ferveur, des périodes de relâchement, d’anéantissement et de ruines, mais aussi de relèvement. Après les pillages, l’occupation et les destructions des Vikings au IXe siècle, les guerres de Religion le ruinent à nouveau au XVIe siècle.

A la découverte de l'Abbaye Royale de Saint Michel en L'herm

Vers 732, l'abbaye est détruite par les Sarrasins remontés d'Espagne. Ils seront arrêtés à Poitiers par Charles Martel, fils de Pépin II. ==> La voie romaine de Limonum (Poitiers) à Cœsarodunum, la bataille de Charles Martel 732

En 751 L'abbaye est reconstruite par Ebles, évêque de Limoges.

Dès 826, devant la menace que font peser les côtes atlantiques des incursions des pirates normands, Hibold, abbé d’Hério, donne l’ordre de fortifier l’abbaye de Saint-Michel.

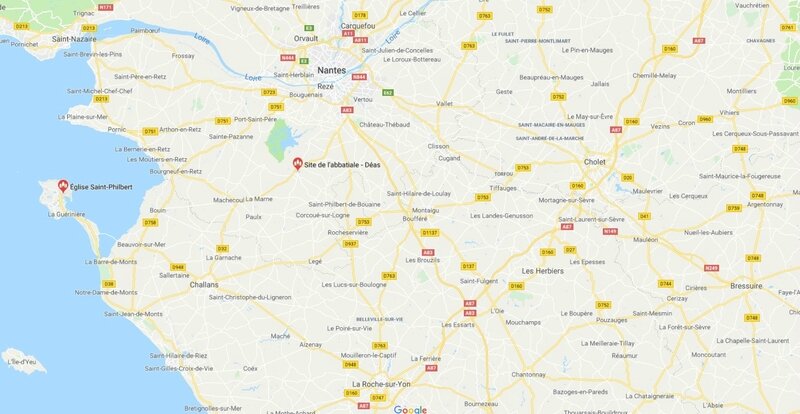

En 830, les Vikings pillent et dévastent celle de Noirmoutier. Ses moines ont emporté le corps de Saint-Philibert à Déas d’abord (aujourd’hui Saint-Philibert de Grand-Lieu, Loire-Atlantique), puis vers 875 jusqu’à Saint Philibert de Tournus, en Saône-et-Loire. ==>les Northmans (Vikings) sur l’île d’Her (Noirmoutier) Abbatiale bénédictine d' Hilbodus, abbé de Saint-Philibert

En 852 sous les Carolingiens (851-987), l’abbaye Saint-Michel succombe à son tour, les pirates s’en emparent, la pillent, la dévastent, mais s’y installent pendant quatre-vingts ans, pour rançonner la côte. Onze siècles d’existence ont laissé les traces de multiples campagnes de construction et de reconstruction.

L’abbaye fut détruite par les Normands en 877. Ces derniers s’installèrent sur l’île pendant près de 80 ans. Ils s’en servirent comme base d’où ils pouvaient attaquer le Poitou et rançonner les bateaux qui pénétraient dans le golfe des Pictons.

Ruinée, la vieille abbaye fut restaurée en 931 par l'oncle et par le père de Guillaume II, dit Fierabras, fondateur de l'abbaye de Maillezais.

Les Northmans laissèrent dans tout le pays et particulièrement sur les côtes, des traces de leur passage. L’abbaye de St Michel en l’Herm, dans le marais méridional du Poitou, avait été détruite par eux ; de telle sorte qu’il n’en restait que les murailles. Or, vers 939, elle fut entièrement restaurée, mise dans le meilleur état, et même reconstruite de manière à pouvoir servir de forteresse au besoin. On sent que ce mode d’édification avait été adopté dans la crainte d’un nouveau retour des pirates de l’Océan glacial. Celui qui entreprit ces travaux fut Ebles, surnommé le Bon-Pasteur, évêque de Limoges, et frère du comte Guillaume Tête-d Etoupes, qui l’aida sans doute dans ces immenses travaux.

Une charte rédigée à Poitiers, le 27 janvier 961, est précieuse pour le monastère de St Michel en L Herm, parce qu’elle fait connaitre comment il avait été réédifié Guillaume Tête d’Etoupes et son frère Ebles. Il est dit qu’Ebles, voulant employer à de saintes œuvres les biens que lui a accordés la divine Providence, et dans l’espoir d’une récompense éternelle, et pour le salut de son âme, de celles de ses parents, et enfin pour la prospérité de la famille du duc d’aquitaine, comte de Poitou, avait reconstruit entièrement le monastère de St Michel en L Herm, précédemment renversé par les Northmans, afin que les moines qui l’habiteraient se ressouvinssent de leurs bienfaiteurs et le fissent participer au mérite de leurs prières.

En 990, Guillaume II donna le monastère, à titre de fief, au vicomte de Thouars, Aimeri III; puis, il confirma l'acte par lequel Aimeri en investit Robert, abbé de Saint-Florent près Saumur, pour y établir des moines de l'ordre de Saint-Benoit.

La chronique de l'abbaye de Saumur raconte en ces termes comment elle perdit la propriété de l'abbaye de Saint-Michel :

« Un jour le comte de Poitiers, (Guillaume III, surnommé le Grand), arrivant à l'abbaye de Saint-Michel, fit demander par quelqu'un de sa suite, au prieur du monastère, un plat de ces poissons appelés mulets, scutellam mullorum, qui abondent dans la contrée. Le prieur refusa. Guillaume indigné chassa les religieux, et fit ériger en abbaye le couvent de Saint-Michel-en-l'Herm. »

In illis diebus Aymericus Toarcensium proconsul, et postmodum Nannetensis comes, magnifica beato Florentio concessit beneficia, videlicet ecclesiam Sancti Michaelis quem dicunt in Heremo.

Porro hoc donum in plures annos est retentum et a patre Roberto, jam aetate provecto, diutius conservatum (1); sed quadam vice Pictavorum comes, illo deveniens, scutellatam piscium mullorum, unde locus affluit, a monacho praeposito per nuncium expetivit; qua sibi denegata, sub nimia testification beati Florentii, monachos inde expulit et abbatiam fore constituit.

Hic praenotatus Haimericus, prole carens, quasdam sui juris villas Sancto Florentio in successione condonavit (2); suis domnus abbas Robertus prope Toartiacum castrum terram optimam, tantum in vita, delegavit; sed illo obeunte, Rodulphus frater succedens antecessoris statute contempsit.

Per illud tempus Fulco, Gaufridi filius (3), andecavorum tenebat comitatum: hostium callidus ac fortis debellator, ferus nimis et prosperis eventibus famam….

La charte d'érection est datée de l'an 1041. Le monastère fut confié à des moines de l'abbaye de Luçon.

Au début du treizième siècle, le célèbre Savary de Mauléon était propriétaire de l'abbaye de Saint-Michel, et fut enterré dans le chœur de l'église.

==> Les Seigneurs de Talmont, Famille de Mauléon

1218 Abbaye Saint Michel en l’Herm Charte, Savary de Mauleon, prince et seigneur de Talmont, avant de partir en croisade fait des dons pour l'abbaye de Sainte-Croix de Talemont

Afin que cette donation soit ferme et stable, j'ai rédigé la présente charte et j'ai souhaité la renforcer de la protection de mon sceau.

Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Savary de Mauléon, prince et seigneur de Talmont, aux évêques, abbés, prieurs et à toutes les personnes présentes, j'envoie cette lettre, salutations, de paix et de joie.

Être attentif et comprendre que la vie des hommes est courte sur terre et que ce qui naît meurt rapidement, et me souvenir de Jérusalem qui est au ciel, dans laquelle j'aspire à demeurer, avec mes prédécesseurs et successeurs, pour l'honneur de celle qui donne la vie et au profit de l'église de Sainte-Croix de Talemont que mes ancêtres ont fondée, par cela je sanctionne et confirme fermement la charte de tout ce qui est arrivé à l'abbaye de Sainte-Croix de Talemond à tout moment ou de quelque manière que ce soit par tout droit d'achat ou donation ou concession, ou de quelque manière que ce soit, nonobstant toutes lettres contraires aux lois de l'Église obtenues par nous ou par un autre, de sorte que les opposants à cette confirmation, qui est absente, s'il en est, ressentent l'indignation de Dieu, encourent sa colère, et l'ange du Seigneur, à moins qu'ils ne le rejettent, les poursuit afin qu'ils descendent vivre en enfer.

Acté publiquement à Saint-Michel en l’Herm, notamment au moment où, prenant sur mes épaules le signe de la croix vivifiante, je voulais aller au secours de la Terre Sainte et à la confusion des ennemis de la croix du Christ, en l'année de grâce 1218.

Et pour que cette confirmation ne puisse être violée par personne, j'ai renforcé la présente charte de la protection de mon sceau.

Omnibus Christi fidelibus, tam presentibus quam futuris, presentem cartulam inspecturis, Savaricus de Maleone, Thalemundi princeps et dominus, salutem, pacem et gaudium. Sciant omnes ad quos presens carta pervenerit quod ego Savaricus de Maleone, propter remedium anime mee et parentum meorum, iter arripiens ad subsidium Terre Sancte contra inimicos crucis Christi, do et concedo in perpetuum Deo et beate Marie et abbatie S. Crucis de Thalemundo capellam meam quam in honore beati Nicholai ad Gulam de Jardo fundaveram, cum omnibus acquisitis et acquirendis, factis et faciendis, ita quod in presenti do et concedo ad victum monacorum ibidem Deo servientium terragia mea que sunt in parrochia S. Hilarii de Foresta et S. Vincentii de Jardo cum omni jure et dominio meo, nullo modo michi vel heredibus vel servientibus meis retento dominio sive servitio, excepto quod si in terragiis illis aliquid fuerit ultra decem sextaria illud reddetur michi et heredibus meis per manus monacorum predictorum.

Do et concedo eisdem mo-nachis Seguinum clericum cum omni tenemento suo, scilicet terris, vineis et rebus aliis liberis et solutis ab omni consuetudine.

Preterea dedi prefatis monachis et concessi Constantinum Latrinum de Olona et heredes suos cum tenemento eorum ad V solidos censuales cum servitiis que in cartula predictiConstantini continentur faciendis; etAscelinam de Monasteriis et omnes successores suos, cum tenemento suo ad marcham argenti censualem annis singulis ad festum sancti Nicholai in Adventu Domini, perpetuo persolvendam et Andream cognomine Monachum, burgensem de Thalemundo, et successores suos, cum omni tenemento suo ad marcham argenti censualem annis singulis ad festum S. Nicholai in Adventu Domini, perpetuo persolvendam et Johannem Taro et heredes suos, cum omni tenemento suo ad XX solidos annis singulis ad festum sancti Nicholai, in Adventu Domini perpetuo persolvendos.

Omnes predictos do et concedo ab omni consuetudine, talleia, biannio et exactione liberos et immunes, nullo michi vel heredibus vel servientibus meis in eis vel heredibus suis retento dominio seu servitio in eisdem.

Preterea do et concedo servitoribus sepedicte capelle et chaufagium suum ad branchas in silva Orbisterii, et de nemore quantum eis ad omnia edificia sua facienda et reficienda necesse fuerit, per totam forestam, excepto buquestello meo de Burgenest et defensis meis.

Actum publice anno dominice incarnationis M°CCOXVII1°, testibus hiis domno R. de Perata tune abbate Talemondense, in cujus manu hoc factum fuit, domno Ar. tunc abbate S. Leodegarii domino Willelmo de Mota milite et pluribus aliis.

Ut autem ista donatio firma foret et stabilis, presentem cartulam feci et volui sigilli mei munimine roborari.

In nomine Domini Jesus Christi, ego Savaricus de Malleone, Talemundi princeps et dominus, episcopis, abbatibus, prioribus et omnibus presentes litteras inspecturis salutem, pacem et gaudium.

Attendens et intelligens quod vita hominum brevis est super terram et cito moritur quod nascitur, et Jherusalem que in celis est reminiscens, in qua habitare desidero, una cum antecessoribus et successoribus, ad honorem vivifice crucis et utilitatem ecclesie Talemundensis quam antecessores mei fundaverunt, per hanc cartulam roboro sanctio atque confirmo omnia quecumque abbatie S. Crucis Talemundensis quocumque tempore vel quocumque emptionis vel donationis vel concessionis alicujustitulo,vel quocumque modulo pervenerint, non obstantibus aliquibus litteris contra jura prefate ecclesie a nobis vel ab alio impetratis ita quod contradictores istius confirmationis, quod absit, si aliqui inventi fuerint indignationem Dei sentiant, iram ejus incurrant et angelus Domini, nisi respuerint, persequatur eos ita quod descendant in inferno viventes.

Actum publice apud S. Michaelem, eo tempore videlicet quo, assumpto humeris meis vivifice crucis signo, ad subsidium Terre Sancte et adinimicorum crucis Christi confusionem volui proficisci, anno gratie M°CC0XVIHo.

Et ne ista confirmatio posset ab aliquo violari, presentem cartulam sigilli mei munimine roboravi.

La navigation fluviale servait de voie de pénétration plus praticable, ainsi, les moines créèrent de nombreux prieurés en remontant la vallée du Lay.

En 1516, à la suite du Concordat de Bologne, François Ier la déclare abbaye royale, elle eut à sa tête de hauts dignitaires dont le cardinal Mazarin.

Presqu'entièrement détruite à l'époque des guerres de religion, par Pierre de Vilattes, seigneur de Champagné, la vieille maison monastique fut restaurée, en 1611, par Louis de Bourbon ; et les religieux de la Congrégation de Saint-Maur y furent installés en 1669.

En 1680, un prieur et six religieux résidaient encore dans le monastère.

==> 7 mai 1737 Les moines de Saint-Michel-en-l’Herm font l’acquisition de l’Aiguillon-sur-Mer

==> Le 19 juillet 1738, un ouragan épouvantable sévit sur le littoral.

Plus aucun moine n’y vit depuis la Révolution Française.

En 1818, elle devint propriété privée et est désormais depuis deux siècles une propriété familiale.

==> Emma de BLOIS (D’Aquitaine) part en pèlerinage vers l’Abbaye de Saint-Michel en L'Herm

François Eygun, dans son étude archéologique du monument, distingue cinq abbayes successives. Dans la présente étude, c’est la première abbaye (682-852) qui nous intéresse surtout, en raison de ses possibles fondations en Aunis. Mais hélas ! aucun document ne permet d’éclairer l’histoire de cette fondation durant les deux premiers siècles de son existence. Les divers documents et titres qui existaient certainement, concernant sa propre fondation, la vie de la première communauté monastique, ses nombreuses dépendances, ont été pillés, brûlés ou emportés par les pirates.

Dès le haut Moyen Age probablement, et au Moyen Age, l’abbaye de Saint-Michel possède des biens importants en Aunis, que les pouillés des XVIIe et XVIIIe siècles énumèrent : les églises et prieurés de Saint-Pierre de Marsilly, Saint-Philibert de Nieul sur mer, Saint Xandre (Saint-Candide), Saint-Etienne d’Ars en Ré, et plus tard ses annexes des Loix, érigée en paroisse au XIVe siècle et Saint-Eutrope des Portes en 1548, le prieuré Saint-Blaise de la Clairaie sur la paroisse du Bois en Ré. A partir du début du XVe siècle, les sources qui mentionnent le font dépendre de Saint Michel en l’Herm, mais il est vraisemblablement beaucoup plus ancien.

Enfin, l’église Saint Jean l’Evangéliste de Châtelaillon, attesté en 969, et le prieuré Saint Romard de Châtelaillon, objet de cet exposé. Il faut ajouter des biens à Port-Neuf près de La Rochelle et à Charron, plus précisément à l’est de l’ile de Bourg Chapon, les fermes de l’aumônerie Sainte-Croix ? et de Richebonne, autre dépendance de l’abbaye Saint Michel. Mais les titre et documents propres à l’histoire de l’abbaye, aux églises et prieurés qui en dépendaient, et à ses autres biens-fonds ont été volés ou brûlés et détruits au IXe siècle par les incursions des Vikings et au XVIe et XVIIe siècles par les guerres de Religion, particulièrement dévastatrices en Aunis. Ils auraient pu nous révéler les origines, les dates de construction de cet églises, leurs premiers propriétaires, les dates de la création de plusieurs de ces paroisses, sans doute antérieur à l’an mille.

(1) La charte par laquelle le comte de Poitou, Guillaume II, le Grand, au mois d’aout 994, confirme à l’abbé Robert l’église de Saint Michel en l’Herm, que le vicomte de Thouars tenait de lui en fief, est imprimée dans le Thesaurus Anecdotorum de dom Martène, vol I, p 105 ; et dans le Gallia Christiana Nova, vol II, Preuves, p. 410. Saint Michel en l’Herm redevint au onzième siècle une abbaye indépendante.

(2) Voir Livre Noir de Saint Florent , fol. 19 à 21, deux chartes dont la dernière, qui a eu pour témoins la femme, lamère, l’oncle et les frères du vicomte Aimery, a été donnée mense augusto, anno IIe regni Hugonus (993)

(3) Foulques Nerra, fils de Geoffroi Grisegonelle.

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F64%2F1403127%2F134371382_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F40%2F21%2F1403127%2F134345448_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F19%2F70%2F1403127%2F134074627_o.jpg)

/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F43%2F77%2F1403127%2F133469623_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F79%2F83%2F1403127%2F117230027_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F50%2F1403127%2F116970300_o.jpg)